苏联虽然由这种“恶性的官僚”掌舵,但仍然是一个工人国家,因此是个“堕落的工人国家”

Peter Hadden,爱尔兰社会主义党(ISA爱尔兰支部)

发表于《今天的社会主义斗争》一书(1999年)

如您来信指出的,关于俄罗斯与东欧前斯大林(港:史太林,台:史达林)主义政权的阶级性,我们两党之间一直存在分歧。1989年后这些政权的崩溃在某种程度上使这种分歧成为历史问题。但仍并非完全如此。

斯大林主义的崩溃在世界各地是一个尚未结束的过程。卡斯特罗政权(台:卡斯楚)仍在古巴执政。 我们党把这个政权称作畸形工人国家。而英国社会主义工人党(SWP)则认为,古巴现在与过去一直是一个资本主义国家。 如果古巴政权垮台,逃到迈阿密的古巴资产阶级呼吁要把古巴恢复为美国资本的离岸避风港,我们两派可能会有截然不同的反应。

尽管我们批判卡斯楚政权,如果这种事情发生,我们仍然认为这是一次挫败,是所有制关系上的一次反革命。但是,假如贵党采取与俄罗斯和东欧事件一致的态度,那么贵党会觉得这不是开倒车,而是一个“机会”。您来信称:“我们认为这些政权的崩溃并不是社会主义者的挫败,而是在这些国家为真正的社会主义而斗争的机会。 ”

即使对于已经复辟资本主义的俄罗斯和东欧而言,这个分歧仍然是一个现实问题。 工国委(ISA前身)正在当中一些国家/地区开展工作。 这个工作当中的关键理论基础,就是我们对于1989年后的事件之理解。 我们的立场是首先承认产权关系已经发生了变化,并且资本主义得到复辟。 假如我们不把这场反革命看作是“失败”、不是一场世界资本主义的胜利,而只是从一种形式的资本主义横向转变成为另一种形式的资本主义,那么我们就没有足够的理论来解释这些事件对于工人阶级的士气打击和迷惑、阶级意识的倒退、自沙皇时代以来前所未见有组织的反动思想;也无法解释随之而来的经济与社会崩溃。

我们对斯大林主义崩溃的分析对于在前斯大林主义国家工作至关重要。 这在世界其他地方也很重要,因为如果我们要说服工人和青年相信社会主义是可行的话,那么我们就必须有能力解释俄罗斯出了什么问题。 由于这些原因,我们与英国SWP在这些国家的阶级性质上的分歧仍然是一个现实问题。

托洛茨基的分析

与贵党最近党报中所暗示相反,我们从来不“捍卫”这些政权。 您认为我们对苏联的分析似乎是我们背叛了托洛茨基。 您信中提到:“尽管你们谴责斯大林主义并宣称坚持托洛茨基的传统,但你们仍将这些政权视为『畸形』或『堕落的工人国家』”。

这句话确实很讽刺。 讽刺在于,托洛茨基对马克思主义历史学的最大贡献之一就是他对斯大林主义的分析。 托洛茨基被流放迫害、家人被谋杀、在俄罗斯和其他地方的支援者遭到谋杀,都是因为他对苏联官僚制度和敏锐的批判。 当托洛茨基称苏联官僚是“世界的反动派中最恶性的一支部队”时,我们支持他。 (《被背叛的革命》西班牙语版序言,1936)。 当托洛茨基提出公式的另一面,并说苏联虽然由这种“恶性的官僚”掌舵,但仍然是一个工人国家,因此是个“堕落的工人国家”,我们也支持他这个观点。

实际上,您信中提出的每一个论据,托洛茨基在1930年代都已经回应过。 因此,在处理这些问题时,我会斗胆在这里大量引用他的原话。 贵党不认为前苏联是畸形工人国家。 对于1930年代同样反对这个标签并倾向“国家资本主义”理论的“革命者”们,托洛茨基严词批评道:“各种道学家、唯心主义者和自以为是的革命者嗤之以鼻地说:『这样的国家能称得上是工人国家吗?』 ”(《工人国家,热月和波拿巴主义》,1935。)

斯大林之所以能够上台,是因为欧洲革命运动的失败使1917年的革命被孤立在俄罗斯。 社会主义不可能也不应该只建立在一个国家,尤其不可能建立在像当时的俄罗斯那样一个落后的国家。 革命的孤立和工人阶级的疲惫,令特权阶层有空间兴起。 斯大林就是这个官僚阶层利益的个人化身。

托洛茨基在1935年提出一个问题:“斯大林的『个人政权』是什么,它的起源是什么? ”他这样回答自己:

“分析到最后,这个政体是无产阶级和资产阶级之间尖锐的阶级斗争下的产物。 在官僚和警察机器的协助下,人民『救主』的权力及官僚仲裁者凌驾于苏维埃民主之上,并把后者矮化到只剩下空壳。” (《再论波拿巴主义》,1935)

在斯大林治下,政治权力从工人阶级手中被特权官僚阶层夺走。 但是,并非所有十月革命的成果都丧失了。经济掌握在国家手中;计划经济仍然存在,尽管是以粗劣和官僚方式运行;外贸由国家所垄断。工人国家的经济基础仍然存在。

官僚并没有成为一个阶级。 他们不拥有自己所管理的产业。 尽管官僚由于特权而可以自我延续,但他们没有继承权。 他们与经济的关系更类似于西方国家的国有企业负责人与其所管理的产业的关系。 这些人享有特权,他们像跟资本家一样高高在上远离劳动者,但他们不是资本家。

资产阶级是由他们所拥有的东西而不是他们所消费的东西来定义的。苏联官僚集团消费了工人阶级产生的大量剩余财富。但这不是苏联的特殊现象。任何官僚集团都会利用自身的领导位置来为自己获取更多的财富回报。 与资本家不同,斯大林派不具有剩余价值的所有权,除非他们废除十月革命的其他成果,将经济私有化。 托洛茨基对此非常明确:“就算是最大的房屋、最肥美的肉排、甚至是劳斯莱斯汽车,都不足以使官僚集团变成一个独立的统治阶级。 ” (《苏维埃国家的阶级性质》, 1933)。

根据您的来信,您“从不接受这样的论点,即苏联经济的『计划性质』意味着可以摆脱资本主义和危机的矛盾。 ”实际上,除了其与资本主义世界的联系以外,资本主义的矛盾并不适用于苏联。 苏联没有资本主义生产中繁荣和萧条的周期性变化,也没出现例如1930年代影响资本主义国家、后来1990年代又阴魂不散的生产过剩危机。

这并不意味着苏联自身没有危机或矛盾。不过苏联经济的矛盾以及最终导致斯大林主义陷入经济停滞背后的原因并不相同。苏联经济最根本的矛盾是计划经济与由官僚负责这个计划之间的矛盾。 托洛茨基说,计划经济需要民主,就像人体需要氧气一样,这不无道理。 在一段时间当中,公有制的优势和计划经济的形式确实带来了显著经济改善,无论这个计画的制定是如何官僚化,实行是如何专制。 苏联从一个落后的国家(像印度)发展成为世界第二超级大国,这在资本主义是不可能实现的。

但是一旦经济成熟到一定程度,缺乏民主决策的官僚主义弊端就开始盖过公有制和计划的优势。 到了勃列日涅夫(港台:布里兹涅夫)时代,尤其是到他的执政末期,苏联经济已经停滞不前,此时官僚与其粗劣的方法已经无法推进经济发展。 斯大林主义遇到了其经济限制,但这个制约不是资本主义的矛盾,而是扼制发展的官僚的劣政。 对于苏联来说官僚阶层专制已经无法继续,它能走的路要不是铲除官僚建立工人民主,就是回归资本主义。

过渡政权

您来信批判“过渡性”政权这个思想。 然而,托洛茨基一再提到这些国家的“过渡性”特征。斯大林的胜利是1917年十月革命的倒退,但是并没有完全抹除革命的胜利。托洛茨基的观点是,如果官僚集团继续执政,世界资本主义的压力终会在某个时候显现出来。反革命也许最初是以较发达的资本主义的低价商品入侵的形式到来,并最后终将取得胜利。这是发达资本主义国家更高的生产效率、“更低的劳动”打败被更低的生产效率、更高的劳动密集程度、且被孤立的俄罗斯经济。官僚集团或其中一部分会将想办法变身为资产阶级。只有工人阶级推翻官僚的运动才能提供另一种出路。

在《过渡纲领》中,托洛茨基写道:

“苏联就这样地包含着可怕的矛盾。但它仍旧是一个堕落了的工人国家。这是其社会性质。 至于政治性的预断则具有另一种性质:一或是官僚制度愈来愈成为世界资产阶级在工人国家中的机关,并会将推翻财产的新形式,把国家推回到资本主义;二或者工人阶级将摧毁官僚制度,并开辟通往社会主义之路。”

托洛茨基对于两种可能的预测,特别是在他的经典《被背叛的革命》详述的那样,是正确的。但这个发展会需要经过整个历史时期才能完成。 托洛茨基无法预见的是,斯大林主义将在第二次世界大战中得到极大加强。 德国的战败、英美军队的精疲力尽,不愿意随他们的将领去继续战争对俄罗斯开战,使得强大的红军可以毫无阻碍地征服东欧。

在控制了东欧国家之后,新的统治者开始接管经济,并建立了以俄罗斯斯大林主义为模型的政权。 特殊的局势使得资本主义自上而下地被废除了。 尽管很大一部分工人阶级支持废除资本主义,但这并不是来自该阶级的有意识和独立的行动。 同样,当时的特殊局势使得后来在中国和古巴夺取政权的游击队可以效仿俄罗斯,铲除了地主和资本主义。

但是这些国家并没有成为社会主义社会,反而恰好是“过渡性”政权,这些国家的前途要不是出现推翻官僚主义的政治革命,就是最终反革命使它重新融入世界资本主义市场。 由于这些国家从来都不是健康的工人国家,托洛茨基用来描述俄罗斯的术语“堕落的工人国家”并不十分准确,所以我们用另一个术语“畸形工人国家”更准确地定义这些国家。

反革命

苏联一跃成为世界超级大国使该政权在一段时间内相对稳定。 托洛茨基1930年的预测被推迟了。 然而,1989年及其后的历史经过精辟地证明了他的分析。 柏林墙倒塌,东德人睁开眼睛看到了西方似乎人人垂手可得的商品和生活方式, 导致了一场反革命,并最后以资本主义的复辟而告终。 在俄罗斯和东欧,大多数官僚都赞同资本主义复辟。 这点托洛茨基也预测到了:如果面临有工人运动争取政治自由、或是恢复资本主义这两个选择,官僚会把后者看作是维持他们特权的唯一途径。

反革命与革命一样,都意味着决定性的变化。 显然,1989-91年的事件标志着俄罗斯和东欧的这种变化。 旧的斯大林主义国家倒台,部分国家机器被“移交”到新国家,而其他部分则被更换。新 出现的国家打算重建资本主义。旧国家机器的推翻,迎来了产权关系的转变。 这是1917年的重演,只不过这次方向相反。

如果英国SWP认为苏联是资本主义的,那他们需要说明在什么时候发生了这种产权关系的反革命。 斯大林在20世纪20年代末和30年代的胜利以及随之而来的大清洗,代表了官僚集团的政治胜利。 但是1917年后建立的产权关系(公有制和计划经济)得以维持。 如果这是“国家资本主义”,那么布尔什维克党建立的也是国家资本主义。 否则,我们将被迫得出完全非马克思主义的结论,即政治统治的改变相等于社会制度的改变。 换句话说,我们必须从实际上是改良主义背后的理论前提开始。

实际上,这就是您的全部论点。 你信中说:

“对于英国SWP而言,也对于马克思而言,决定性的标准是生产的社会关系:哪个阶级管理产业的社会。 关键问题是工人阶级是否真正掌管一切,并是真正的统治阶级。 任何有眼睛的人都能明显看出,苏联工人不仅没有掌管产业,而且还被系统性地剥夺了基本的民主权利。 像社会主义党(工国委)及其先行者那样,把这样的社会形容为『工人国家』,只会使这个词汇失去一切意义。 ” ( 1月11日的来信)

对于马克思来说,决定性的问题是哪个阶级拥有产业,而不是该阶级是否对该产业实行民主管理。 历史上有些时候,资产阶级也会失去对国家的直接控制,但是只要产权关系保持不变,他们就仍然是统治阶级。 您已经将上层建筑(政治统治的方式)的变化与更基础的经济根基问题混为一谈。 我们应该用经济基础来定义一个社会的阶级性质。

在使用“工人国家”一词之前,工人阶级是否必须直接掌握政治权力的权柄呢?让托洛茨基回答这个问题:

“一个阶级的专政远远并不意味着这个阶级的全体群众会时时刻刻参与国家的管理…… 社会的解剖决定于它的经济关系。 只要十月革命所创造的所有制形式没有被推翻,无产阶级就仍然是统治阶级。 ” (《苏维埃国家的阶级性质》, 1933)

再来:

“可是,(官僚的)篡权之所以有可能发生并维持自身,仅由于官僚专政的社会内容,是由无产阶级革命所创建的那些生产关系所决定。 就是在这个意义上,我们能够有充分的理由说,无产阶级专政从官僚中得到扭曲的然而是不容置疑的表达。 ”(《工人国家的热月和波拿巴主义》,1935)。

由于您把您的性质定性建基于工人阶级被剥夺民主权利、被压迫、并在某种意义上被“剥削”这样的事实,那么您其实是属于自由主义的阵营,而不是马克思主义。 我们已经引用了托洛茨基对“道学家”的态度,后者看到了斯大林的恐怖统治,就愤慨地宣称这不可能是“工人国家”。 从这里开始,你的论点更走下坡。 您说,东欧的政权不能成为“工人国家”,因为它们是由上而下建立的。 您提醒我们,马克思曾说:“工人阶级的解放必须由工人阶级完成。 ”

波拿巴主义

这确实是马克思主义的立场。从一般的历史意义上说,推翻封建制度的资产阶级革命是资产阶级崛起的历史任务,但马克思也说过在某些情况下,资产阶级得依靠其他力量来实现这一目标。

即使是“经典”资产阶级革命(在1789年至1815年的法国),过程也复杂多变,让主张单一唯度历史观的贵党头疼。 1792-94年革命高潮的骨干是城市贫民,即“无套裤汉”。 他们与资产阶级的雅各宾左翼联盟一起行动。 但是,推翻专制的平民群众的力量开始威胁资产阶级。 最终导致拿破仑.波拿巴崛起的热月政变取消了很多革命的成就,例如男性公民普选后来就被废除了。 波拿巴主义意味着以强权治国。 国家凌驾于社会之上,通过军事手段和法令在相互竞争的阶级利益之间实行“仲裁”。 从政治权利的角度来看,这是倒退,但推翻了封建制度和专制制度而建立的新资本主义阶级关系在根本上仍然继续存在。

1815年,拿破仑在欧洲被反动联盟打败,波旁王朝复辟。表面上,这是倒退回到1789年以前。 但是本质已经不同了。资本主义的产权关系仍然继续存在。如果国家的阶级性质只由政治上层建筑决定,那么1815年以后的法国应该算是封建国家。 但显然并非如此。 萌芽中的资产阶级不得不放弃政治权力,但从根本上说,革命所建立的财产权保存了下来。

1830年和1848年革命分别终结了波旁王朝和路易-菲力浦一世的七月王朝。此时,工人阶级比1789年更强大了,但还未有能力夺权。面对工人阶级日益壮大的力量,资产阶级陷入了分裂,无法实行统治。 由于这两个现代阶级之间的斗争无法得出决定性的结果,国家介入了这个平衡,并再次担任了阶级之间的仲裁者角色。 1848年,主要由武装工人阶级实现的第二共和再次变成了拿破仑侄子路易· 拿破仑· 波拿巴(拿破仑三世)独裁的第二帝国。

国家进行仲裁,但最终是站在资产阶级这一边。 即使在法国的“经典”榜样中,波拿巴主义政权从资本家手中夺取了直接的政治权力,并为自己抽取了很大一部分财富,但它最终巩固了资产阶级的统治。 恩格斯在一百多年前为马克思《法兰西内战》一书写的序中,生动地揭示了这些复杂的、看似矛盾的过程。 这与贵党关于相对之下不那么复杂的俄罗斯革命/反革命过程的单一维度且粗略的态度,形成鲜明对比:

“路易· 波拿巴以保护资产阶级抵御工人为名,从资本家手中夺取政治权力。同时,也向工人阶级宣称会在资产阶级面前保护他们;而这样一来他的统治却便利了投机事业与工业活动,简言之,使整个资产阶级的力量与繁荣达到了前所未有的程度。不过,围绕着皇室宫廷的贪污舞弊和大规模盗窃更大程度地出现,并从繁荣所带来的财富中抽取巨额的红利。”

(《法兰西内战》1891年单行本导言)

在其他地方,资产阶级在“他们的”革命中所扮演的角色甚至更少。 以德国为例,反动的普鲁士贵族通过其代表俾斯麦的“铁血”手段由上而下地实现了国家统一。 德国资产阶级太过恐惧工人阶级在1848年起义中展现的力量,因此没有在当中发挥任何角色。 “他们的”统治由普鲁士霍亨索伦家族的反动统治者以军国主义旗帜实行的。

斯大林主义是波拿巴主义的现代形式。 革命的政治成果被抹去了。沙皇专制被斯大林专制取代。 但如同在法国一样,革命的社会成果并未被废除。 即使工人阶级没有政治权力,俄罗斯也没有回到资本主义的轨道。 所以它绝不是一个资本主义国家。

这并不是说18世纪和19世纪的资产阶级革命与(社会主义)科学革命之间有着完全对应的关系。1789年的法国大革命或许是由社会大多数、法国被压迫的大众进行的,但革命最终不可避免地以少数人(资本家)利益的统治而告终。 用恩格斯的话来说,法国大革命号称建立一个“理性的王国”,但它实际上建立的是一个“资产阶级的王国”。而另一方面,社会主义革命不仅仅是由多数人发动的,还是真正意义上的第一次让多数人参与统治。 因此,可以说,工人阶级以外的任何阶级或阶层都不可能完成社会主义革命。 但,这并不是说社会主义革命的进程不能像资产阶级革命那样曲折、遭遇死路、或者在终点前一路上出现各种过渡形式。

马克思和恩格斯说工人阶级将是资本主义的“掘墓人”,而其他任何阶级都不能扮演这个角色,这是绝对正确的。但是真理永远是具体的。马克思在一百多年前所作的广义言论无法改变东欧的实际情况,或是中国、古巴、越南和许多其他国家略有不同的情况。 帝国主义无法阻止殖民地革命、游击队或其他对西方怀有敌意的势力上台,加上已经存在的斯大林主义国家的“模式”,意味着在这些情况下,社会主义革命的部分任务是可以不由工人阶级主导下完成的。

这是否与马克思对工人阶级角色的一般性格言相矛盾?如您表示,这是否意味着“工人革命”变成只是“诸多能够通往社会主义的道路之其中一条”(1月11日来信)?要得出这种结论,您使用了宽松的术语,确实宽松到“使词汇失去一切意义”。 几句话间,您混杂使用“畸形”或“堕落的工人国家”的术语,仿佛它们指的是同一个东西。 因此,如果我们认为红军用刺刀雕刻出了畸形工人国家,那就意味着也可以用这样的方法建立“真正的社会主义”并解放社会。

当然,这是不正确的。正如托洛茨基所说,斯大林主义政权是过渡性的,而不是社会主义的。 这并不是说它们可以逐渐和平演变为健康的工人国家。官僚不会自愿放弃特权退居二线,就像西方的资本家不会自愿交出自己的财产。 向“真正的社会主义”过渡必须要靠发动革命来推翻官僚。

政治革命

我们并不支持或捍卫这些政权。 我们捍卫的是十月革命所剩下来的遗产,即产业的国有制。托洛茨基也是如此主张:“苏联经济基础保持了其进步的特征。 全世界劳动人民和一切进步的盟友必须以一切可能的手段捍卫这些经济基础”(《结局》,《托洛茨基文集》,1936–37,第189页)捍卫经济基础并不意味着捍卫官僚或给予他们任何形式的支持。 正如历史所证明,要保存十月革命的遗产,唯一方法就是推翻官僚机构。

我们的立场,是争取民主权利、限制官员工资、所有官员经民选产生、透过真正的工人委员会实行统治。在资本主义国家中,我们主张进行社会革命以改变生产资料的产权,而在这些畸形或堕落的工人国家中,我们则主张进行政治革命来铲除国家官僚,让工人阶级直接控制社会。 这种革命性的解放只能由工人阶级本身来实现。

实践是检验理论的最终标准。 东欧的工人阶级多次行动反对斯大林主义:1953年东德、1956年匈牙利和波兰、1968年捷克斯洛伐克、1970、1976年以及1980年波兰。 每一次,群众起义的最初方向都是政治革命。甚至在1989-91的两年,群众一开始还是要求政治变革以结束官僚的统治。 东德官僚集团决定开放柏林围墙,是为了将运动导向西方制度和资本主义的方向,以挽救自己。

工人国际委员会介入这些事件的立场是,支持群众运动并提出政治革命的要求。同时,我们警告人们不要幻想资本主义可以带来西欧的生活水准。

我们的纲领是推动群众运动建立工人民主。但由于没有任何运动领导层采纳这一纲领,并将其向群众推广,所以局势很快从可能的政治革命摆向反革命和资本主义复辟。 这种情况发生时,我们坚持反对抛售国有资产,虽然随着反革命步伐加快,这种立场意味着我们暂时被孤立了。

十年来,我们对资本主义会带来什么的预测已经得到了鲜明的证实。 俄罗斯经历了经济和社会的大崩溃。 工人阶级士气低落,部分地被打成原子碎片,而无力反抗。 即使到现在,工人阶级的斗争和独立的工人阶级组织仍处于初始阶段。 这就是挫折和失败的规模。 对反革命程度另一种更主观的衡量是,贵党派去俄罗斯工作的团队经过一段时间后放弃了──他们跟我们当地的同志说,他们离开是因为“不可能”在那边建立组织。

政治革命的纲领源于我们对斯大林政权的阶级性质的分析,用以在政治上武装工人阶级。 这份纲领提高了民众的意识,并指出了通往“真正的社会主义”的道路。 这份纲领呼吁民众,一方面要铲除寄生的官僚主义,同时亦要严防反革命的威胁。 1950年代到东德和匈牙利爆发的反斯大林主义运动,以至于1989年的事件,这些悲剧都是因为没有足够左右大局的势力利用这些思想来武装自己。

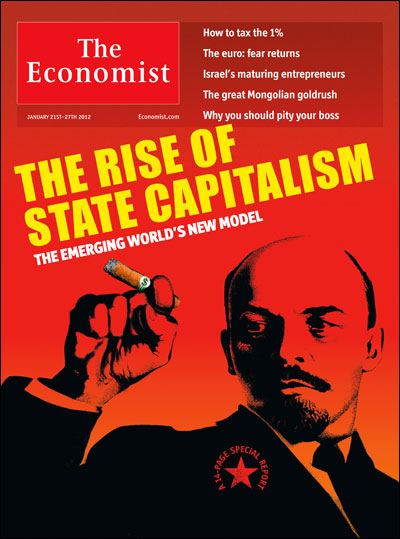

资本主义:横向踏步

相比之下,从(SWP的)国家资本主义论所得出的实际结论,在面对资本主义复辟的威胁时只会使工人阶级迷失方向、手足无措、无法行动。 假如这些国家已经是资本主义,那么这就只是从一种形式的资本主义转变向另一种形式的资本主义。 如果是这样的话,社会主义者唯一可以采取的一致立场就是中立,让两者都去死吧。 否则,他们就只是在支持比一种的资本主义更“进步”的另一种资本主义。

SWP并不以政治上的清晰著称。不管是在这个问题还是其他问题上,贵党经常机会主义地倒向社会上的主流情绪,并相应改变你们的立场。 朝鲜战争期间,资本主义的南韩在帝国主义的支援下占领了北朝鲜这个畸形工人国家,SWP的前身就对此采取了中立立场。 毕竟,对你们来说,这是两个资本主义国家之间的战争。 姑且不论北朝鲜的阶级特征,你们似乎也不在意这是帝国主义对前殖民地的军事介入。 还记得当年朝鲜战争(韩战)并未在欧美引起工人阶级之间的大规模反战运动,这就很能理解你们当时为什么会采取这种立场。

至于越南就是另一回事了。 在1960年代末,反对美国参战引发许多学生和青年激进化。 最终,反战情绪也蔓延到了许多的工人阶级。 从阶级角度而言,越南战争就是朝鲜战争的翻版。 北越是一个畸形工人国家;而南越是一个帝国主义的傀儡政权,得先后依靠法国和美国帝国主义的军事支援才能维持。

大多数左派都是这么看的,但SWP却不是。 按照贵党的话来说,跟朝鲜一样,这也是两个资本主义国家之间的战争。 但是,虽不奇怪,贵党这次没有采取中立。 因为如果这样做的话你们会在激进青年中被完全孤立。 事实上,贵党和大多数左派人士一样都走过了头,几乎毫无批判地支持北越和越共。 而我们的立场是要求美军撤出越南,同时也批判越共的纲领。我们警告过,按照越共的纲领,他们胜利后建立的会是一个仿照俄罗斯的斯大林主义政权。

1989-91年间,群众没有像同情越南那样同情俄罗斯和东欧被推翻的暴政,因此贵党也没有压力要改变立场。 但是这时存在的对于资本主义的巨大幻想,也反映在你所采取的立场上。 例如,柏林围墙倒塌后,贵党的德国同志支持在资本主义基础上实现德国统一,只加了一句说不应该让时任西德总理科尔(Helmut Kohl)去做。

当苏联政权在1991年最终瓦解时,贵党的爱尔兰支部党报以欣喜若狂的标题向事件表示欢迎:“共产主义已死。现在为真正的社会主义而战。”贵党主要社论的导言说:“报纸和电视宣告『共产主义已经崩溃』。这是每个社会主义者都应该为此感到欣喜的事实。 ” (《社会主义工人报》,1991年9月)

当时的事件使叶利钦(台:叶尔钦)以工业私有化的纲领在俄罗斯上台,并且实行向市场和外资开放的政策。 贵党1991年9月的报纸批判那些认为“叶尔钦代表着倒退和资本主义复辟”的左派,称“叶尔钦既不是前进也不是倒退”。贵党把叶尔钦描述为是国家资本家阶级中一个比较开明的成员,他“面对严重的危机,希望使经济摆脱恶性循环,并改组生产方式以在世界市场中更具竞争力……他向俄罗斯的国家资本家们提供了一线生机。 ”这些言论跟那些呼吁苏联解体的文章,和推倒列宁雕像的游行中一同出现。“俄罗斯的社会主义者应该参加这些游行,就像1905年的布尔什维克参与了前往沙皇宫殿的宗教游行。 ”

贵党在1991年写了这种文章,正当俄罗斯的反革命决定性地加强。把这些游行跟1905年反对沙皇的革命相提并论绝对是错误的。你们提到的1905年1月9日游行示威有十万多人参加,其中绝大多数是无产阶级,同时发动了数日的罢工。 确实这个游行是由一位牧师发起的,还有一些人背着宗教圣像,但这很难说是“宗教游行”。那天沙皇军警的血腥屠杀加深了革命形势,把革命从地底带到地面,从首都传播到整个沙皇领土上的各个城镇。

1905年的大屠杀引发了足足两个月的革命。1991年的事件则是资本主义反革命的序幕。这场反革命目前为止在前苏联人民的头上带来了近十年的苦难。 没办法区分革命与反革命、前进与后退的革命者是不合格的。

政治上的短视会带来实际后果。面对即将来临的反动,这种思想主张消极被动。如果叶尔钦只是一个横向的踏步,只是不比以前的人更好或更糟的另一个“资本主义”统治者,那么为什么要特别反对他的政策?如果产业私有化仅仅是从一种资本主义形式转变成另一种资本主义,为什么要反抗,为什么要保卫“资本主义”(!) 中的国有制?

我们会从理论上回应贵党主张“斯大林主义社会实际上只是资本主义的另一种形式”的思想。 但是可以肯定的是,这一理论最彻底的反证,就是其实际结论是在面对反革命时主张消极和自满。

斯大林主义尚未盖棺论定。古巴尽管存在巨大的经济问题,但卡斯特罗政权仍在挣扎求存。这些经济问题已经迫使古巴部分地向世界市场开放。 事情的方向显然是朝向资本主义复辟。 也许这个过程在古巴会比东欧遭受更少的伤痛,但也有可能来自政权的抵抗会引起更剧烈的对抗。

人们对古巴的看法不同于齐奥塞斯库(Nicolae Ceaușescu,台:希奥塞古,港:寿西斯古)的罗马尼亚,或是昂纳克(Erich Honecker,台:何内克,港:昂立克)的东德。 在欧美年轻人眼中,特别是拉丁美洲的年轻人眼中,古巴让人联想起切· 格瓦拉(Che Guevara,港:哲古华拉)和英勇抵抗美国军事力量的游击战士。 如果卡斯特罗抵制资本主义的进一步入侵,他可能会在激进的年轻人中激起支持和同情,可能会在拉丁美洲引起的保卫古巴的群众运动。

这当然有可能不会发生。 但是,如果这种运动发生的话,我们可以预计SWP会放弃他们视苏联的资本主义复辟为不进不退、在朝鲜战争中保持中立的逻辑,而转而拥抱更具感染力的机会主义逻辑,摆出亲古巴、甚至亲卡斯特罗的姿态,因为这样会对激进的年轻人来说更有吸引力。