1867年選舉改革法案頒布150周年

150年前,陷入分裂的保守黨少數派政府被迫在選舉問題上向激進化了的工人階級做出重大讓步。這為工會組建工人群眾政黨創造了巨大機會(此時距工黨成立還有三十多年)。吉姆·霍頓(Jim Horton)回頭審視這一段重要歷史,並從中總結出一些教訓以供今日借鑒。

1867年,令保守黨分裂的不是歐洲局勢,而是選舉改革。關鍵問題是擴大選舉權和調整選區的劃分,從而令選舉制度符合大規模人口流動。只不過在幾個月之前,議會剛剛否決自由黨政府的較溫和的改革提案,現在它卻通過了保守黨財政大臣本傑明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)的改革法案。這份法案令選民人數增加近一倍,從大約140萬人增加到超過250萬人。雖然議會不同意賦予女性與男性相同的選舉權,但是有投票資格的成年男性從五分之一增加到三分之一。

迪斯雷利對於擴大選舉權並沒有什麼興趣。他在議會中說道:「我們不是生活在民主制之下,而且我相信這個國家永遠也不會如此」。他揭穿了自由和民主是「英國傳統價值」的謊言!議員普遍認為普選會威脅到土地和工廠的私有制,也會威脅到貴族和資本家的財富與利潤。

今天的統治階級仍然擔心議會民主會給資本主義制度帶來危險。在過去一個多世紀裡,它依靠工人運動領導人的幫助,才壓制住工人階級。兩年前傑里米·科爾賓(Jeremy Corbyn)奪得工黨領導權,可能會打破這種勾結關係,並促使整個政治建制一同努力趕走他。

1867年,統治階級仍然認為它可以只允許一小部分民主權利。保守黨和自由黨一同努力阻止激進的選舉權改革(賦與工人群眾投票權),但對於應該進行部分改革還是完全拒絕改革才能最好地達到這個目的,兩黨產生了分歧。一開始,迪斯雷利提出了一份有限的改革方案,旨在一方面團結他自己的保守黨,另一方面激化自由黨內部的分裂。但是,他的主要目的是分裂改革運動,從而遏制工人的政治復蘇。當時工人政治鬥爭的規模看上去就要回復到憲章運動最激烈的時期(參見《階級鬥爭和早期憲章運動》英文版,《今日社會主義》第129期,2009年6月)。

一年前,自由黨政府代表威廉·格萊斯頓(William Gladstone)提出了自己的改革方案。當時還沒有任何跡像表明改革運動會發展成群眾運動,但是格萊斯頓提案被否決、自由黨下台之後,抗議和示威出人意料地席卷了全國。顯然,統治階級完全誤判了工人的情緒,沒有看出他們已經准備好走上街頭強迫政府做出變革(這與今天的政治建制誤判脫歐公投結果和工人的反緊縮情緒如出一轍)。

憲章運動

在審議迪斯雷利的改革方案時,對於憲章運動的記憶赫然出現在國會議員的腦海裡。曾有數十萬工人積極參加憲章運動的鬥爭、爭取選舉改革,其中包括1838年起義、1842年總罷工以及十年間三次向議會提交有上百萬工人簽名的群眾請願書。然而,在1848達到頂峰之後憲章運動以失敗告終,自那以後近二十年裡工人階級都沒有發起群眾性的政治活動。

建制派堅決反對憲章運動的普選訴求,以防工人階級成為選民的大多數。馬克思曾估計,在當時政治鬥爭白熱化的情況下,得到普選權的工人階級有可能直接奪取政治權力。盡管馬克思是後來才得出這一觀點,但這正是19世紀大多數時期(以及現在)統治階級所擔心的事。

1850年代初資本主義經濟開始了它的二十年上升期,隨之出現了以熟練手工業工人為主的新模範工會。雖然工人仍在為提高工資和改善工作條件進行艱苦的罷工,但這些工會的領導人拒絕像憲章運動時期那樣發起勇猛的產業鬥爭和政治鬥爭。工會領導人沒有興趣為廣大的半技術和非技術工人發聲,而且他們也不打算提出工人階級的獨立的政治訴求。

對於統治階級的大多數成員來說,「1832年大改革法案」是對於選舉權問題的終審判決。這個法案本身也是群眾鬥爭的結果。改革運動的中產階級領導人急忙接受了這有限的讓步,因為他們擔心工人抗爭會超出控制、吞噬整個國家。工人領袖將這個法案稱為「嚴重的背叛」,因為基於財產的選舉資格有利於中產工業家,而獲得選舉權的工人卻寥寥無幾。而且,中產階級選民集中於少數城市選區,意味著貴族在議會中仍占有巨大優勢。

1854年之後的歷屆自由黨和保守黨政府認為工人階級在政治上已經陷入沉寂,所以他們打算進一步改革選舉制度,把投票權擴大到中產階級和一小部分「負責任的」技術工人。所有這些提案都被否決了,但是這些失敗並沒有引起工會領導人的任何明顯反應,也沒有喚起工人群眾的鬥爭。輝格黨人*和保守黨人嘲笑議會裡的改革派說,選舉改革沒有任何可觀的支持。但是就算在這個時候,統治階級還是誤讀了群眾的情緒。並不是工人對改革不感興趣,而是貧乏的改革提案無法激起他們的興趣(特別是在工會領導人沒有擔負起領導責任的情況下)。

爭取發言權的工人鬥爭

盡管工人鬥志低落,統治階級還是不敢擴大選舉權,但這並非是因為像一些國會議員和許多歷史學家所說的:工人沒有受過教育或者道德低劣。1860年赫特福德郡的保守黨議員說得更准確,他說如果把投票權擴大到「體力工人,最後一定會讓體力工人擁有凌駕於雇佣他們的資本的政治權力」。代表愛丁堡的自由黨國會議員講述了他和「吵鬧的煽動者」關於十小時工作制法案的一次會議。他被問到是否會把工作日降低到8小時。他的回答既有輕蔑又有恐懼:「我當面告訴他們,提出這樣的問題只會證明給予他們選舉權有多麼危險」。

在1867年前幾年,建制對於工會影響力的增長越來越焦慮(即便領導人是溫和派),而且也擔心產業行動會和政治運動聯系起來。在1860年代,自由黨(以及其前身輝格黨)領袖帕默斯頓勛爵(Lord Palmerston)和保守黨領袖德比勛爵(Lord Derby)同意把改革問題擱置。

1860年代初運動的復興一開始是由中產階級改革派(比如激進派議員約翰·布賴特)領導的。北部和中部地區成立了「改革聯盟」(reform union)。許多這些「激進派」領導是與工會勢不兩立的企業主。布賴特自己就反對過十小時工作制法案。1864年全國改革聯盟(National Reform Union)成立,並聯合了曼徹斯特的富有店主、工廠主、商人和進步的自由黨政客以及工人階級激進派。

大體說來,改革聯盟支持「成年男性選舉權」,但是他們的公開訴求是更有限的「戶主選舉權」。就像所有類似的群眾運動那樣,工人的利益從屬於中產階級的利益。像布賴特這樣的激進派可以很輕松地呼籲給予那些支持中產階級自助論、個人主義和自由放任政策的熟練工人選舉權,但是他們堅決反對把選舉權放寬到那些「危險的階級」。

工會發起了他們自己的改革運動。倫敦工會聯合會(London Trades Council)在1860年就成立了工會政治聯盟(Trade Union Political Union)。而且,工人階級政治運動的復興受到了一系列國際事件的鼓舞:1859年意大利統一運動、1863年波蘭起義、以及更重要的1861-65年美國內戰。所有這些事件都被視為爭取自由的群眾鬥爭。

1865年,在為歡迎意大利統一運動領袖加里波第來到倫敦而成立的加里波第工人委員會(Working Men’s Garibaldi Committee)的基礎上,成立了一個新的改革組織「全國改革聯合會」(National Reform League)。這個聯合會得到了過去的憲章運動者的支持。馬克思領導的國際工人協會(International Workingmen’s Association,即第一國際)領導了聯合會的建立和1867年第二改革法案前的整個鬥爭。改革聯合會在蘭開夏郡、約克郡西區、泰恩賽德、伯明翰和倫敦擁有大批支持者。在1867年初,聯合會有400個支部,而改革聯盟只有130個。

在進入政治領域的同時,工會也在抵抗反工會法。他們將選舉權視為全面取得合法權利的重要途徑。改革聯合會要求成年男性普選權,但是從一開始工會領導人就傾向於階級合作的想法,而且同意與改革聯盟進行聯合行動。在1866年時,這兩個組織當時都支持自由黨政府提出的非常有限的提案。正如馬克思所說,改革聯合會的目的和方法都與憲章運動極為不同。

資本主義與民主

選舉改革沒有成為1865年大選的議題。但是自由黨上台幾個月之後反改革派帕默斯頓去世,羅素伯爵(Earl Russell)繼任首相,將選舉改革重新提上日程。1866年格萊斯頓提出了一份改革法案。格萊斯頓曾經是保守黨人,但在1846年保守黨因為是否要廢除《谷物法》而分裂之後不久就加入了代表貴族的輝格黨。

格萊斯頓直接對民主本身大加批評。人們清楚地看到,他毫無將英國民主化的打算。他的改革法案提出,要將選舉權擴大到在市鎮中擁有年租金7英鎊的地產的人和年付10英鎊地產租金的人(這遠超過工廠工人和農業工人的工資)。格萊斯頓推斷認為「將選舉權賦予擁有年租金6英鎊的地產的人……會令市鎮中的政治力量對比倒向工人階級。」

自由黨議員中的分離者之一羅伯特·勞爾(Robert Lowe)指出工會力量日益壯大的幽靈,其發言震驚了在座的下議院議員。他警告說,工人會說:「我們有機器,我們有自己的工會,我們有自己的領導人,我們有集體的力量。當我們要爭取什麼的時候,我們會用上新得來的選舉權,這樣我們的力量會是過去的十倍」。勞爾說,這回導致社會等級崩潰、富人的財產被沒收以及財富從上層階級流向下層階級。

前自由黨內閣大臣愛德華·霍斯曼(Edward Horsman)警告說:「民主就要降臨到我們頭上了!」他告訴議會,「民主和自由是不可調和的敵人」(工人如果得到了民主權利,就會削弱統治階級積聚利潤的自由)。一個世紀之後,保守黨議員伊恩·吉爾摩(Ian Gilmour)主張,如果議會民主「造成我們不想看到的結果,或者造成與它自己相抵觸的結果,那麼我們就有理由結束它」。吉爾摩說的意思是,就算給予工人階級選舉權,也不應該允許工人投票廢除資本主義和將經濟制高點置於民主公有制之下(可是只有這樣才能實現真正的民主)。

群眾的憤怒

格萊斯頓預計到會遭遇來自自己黨內的反對,但是憑借所掌握的議會多數席位(80席),他滿以為自己的提案會通過。結果,相當數量輝格黨議員倒戈站到了保守黨一邊,提案被否決,自由黨政府因此引咎下台。作為回應,次月特拉法加廣場舉行了一場大型示威。當演講者說到國會議員在議會辯論中嘲笑、侮辱工人以及他們自我管理的能力時,示威者怒火中燒。繼任的保守黨少數政府不打算提出其他的選舉改革方案,特拉法加廣場繼續每天舉行抗議。

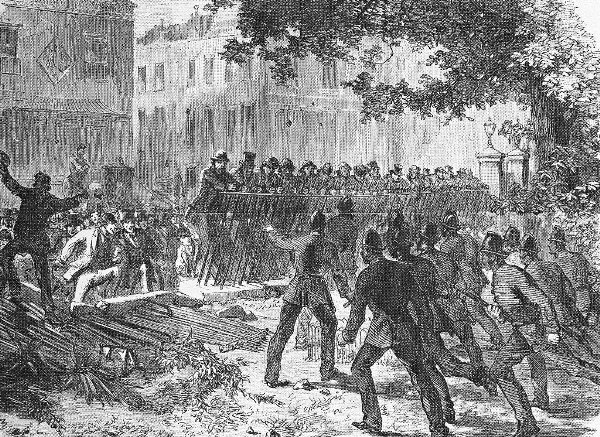

之後在同一個月,改革聯合會號召在海德公園舉行集會。這讓人想起1848年憲章運動者在肯寧頓公園的示威。仍然想要保持「體面」的工會領導人接受了政府的禁令。根據內政大臣的命令,警察使用暴力將示威者擋在公園外,但是20萬憤怒的群眾推倒了圍欄。他們帶著自己的工會橫幅走進公園。木匠的橫幅上寫的口號是:「直接了當地解決我們的問題。你們欺騙我們已經夠久了」!接下來是連續三晚的暴動,直到改革聯合會領導人介入才恢復秩序。

10月到11月,抗議蔓延到其他城鎮。伯明翰有30萬人遊行,曼徹斯特有25萬,格拉斯哥也有上萬,另外還要算上全國幾乎所有鄉鎮和村莊總共幾千場小規模集會。工人階級的不滿開始掐緊英國的喉嚨。來自愛爾蘭的演說者強烈呼籲改革聯合會、芬尼亞派(愛爾蘭獨派)與愛爾蘭獨立鬥爭正式聯結合作。

1867年2月,改革聯合會的一次全體代表會議警告說,除非議會同意普選,否則「就必須考慮讓這些階級的產業完全停轉,直到他們讓出政治權利」。建築工會領導人喬治·波特(George Potter)威脅說,如果不立即授予所有戶主和房客投票權,就要發動長達一周的總罷工。

隨著國內局勢變得極為緊張,政府不得不起草它自己的改革法案。當迪斯雷利在3月18日向下議院提交草案時,三名內閣大臣辭職以示抗議。迪斯雷利最初的提案比格萊斯頓的提案還要溫和:在市鎮中只施行戶主普選,而且要居住且繳納個人市政稅滿兩年。這就把50萬名戶主排除在外了,因為他們的市政稅包含在交給地主的租金裡。盡管一些工人也得到了投票權,但是擁有超過一處地產的人有了雙重投票權,而且擁有大量存款或者受過高等教育的人得到了「特別投票權」(fancy franchise)。

改革聯合會的成員明白,代表地主和資本家的政客們永遠不會做出有意義的改革,除非受到工人階級的巨大壓力。他們要求領導人重申他們對於男性普選權的訴求,並在5月6日於海德公園再一次舉行示威。現場到處是標語牌,人們散發了數千張傳單。政府禁止這次示威,而且緊急招募了15000名臨時警察。警察和軍隊處於警戒狀態。但改革聯合會無視禁令,帶領50萬名工人暢行無阻地進入了海德公園。在隊伍最前方是一面紅旗,紅旗上面掛著自由之帽(這是法國大革命的標誌,而且也受到憲章運動者的歡迎)。紅旗是新成立的社會主義組織「國際工人協會」的標誌。

統治階級退讓

政府所受的這一羞辱迫使內政大臣霍勒斯·沃波爾(Horace Walpole)辭職。迪斯雷利現在面對著一個艱難的抉擇:是把選舉權授予「可敬的」工人階級,還是在眼下社會主義運動正在歐洲興起的時候回到憲章運動時代那樣的群眾政治。海德公園抗議11天後,迪斯雷利接受了一位無名的後座議員對他的法案提出的修正案,令爭取普選的工人運動獲得重大勝利。《笨拙周報》(Punch)稱此為通向改革的「海德公園鐵路」。

最終的法案同意給予市鎮中的所有男性房主投票權,無論房屋的大小或價值或者是否親自繳納市政稅。它也將最低居住時間從兩年減到一年。如果按照迪斯雷利最初的提案,獲得選舉權的工人只有現在的四分之一。特別公民權也取消了。克蘭伯恩勛爵(Lord Cranborne)指責迪斯雷利「怕鍋子煮得溢出來……在戰鬥中一受到威脅就把原則丟到一邊了。」

但是保守黨政府沒想到自由黨改革法案失敗後會發生如此巨大的反抗,而且用武力也無法鎮壓下去。議會裡的辯論表明英國權力中心正在陷入恐慌。迪斯雷利除了讓步之外別無選擇。恩格斯看出了這件事的重要性,他解釋說:改革法案「為工人階級開辟了一個新的前途」,使它「能夠用新的武器去同資本鬥爭,即把本階級的人派到議會裡去」。但是,就工人階級的獨立政綱而言,改革聯合會的領導人缺乏憲章運動者的那種覺悟。列寧將1840年成立的憲章協會稱為第一個工人階級政黨。

對於統治階級來說,在1867年給予一部分工人投票權還是比較安全的,因為那時工人階級還沒有自己的政黨。但是警惕的議員否決了一項提議用市政稅支付選舉費用的修正案。他們認為,競選運動的高昂費用會擋住獨立的工人階級候選人,也會阻止工人政黨的成立(統治階級對此的恐懼,甚至超過給予工人投票權)。於是自由黨和保守黨便開始爭奪工人階級的支持,並且開始建立正式的地方組織。

但是這項法案也讓工會領導人有機會依靠大量激進化的支持者把改革聯合會變成一個工人階級群眾政黨。不過因為徒勞地想證明自己的「體面」,他們接受了資產階級的資金來資助改革聯合會的一場運動,試圖勸說工人在1868年大選中投票給自由黨。在那場大選之後,改革聯合會解散了,一段自由黨-工黨的政治時代就此開始。實際上,工會領導人是與自由黨聯手推遲獨立的工人階級政治代表的建立。

要想再一次提出建立工人群眾政黨的問題,還要等到1870年代中經濟上升期結束之後社會主義思想復興。特別是改革法案頒布20年後出現的半技術和非技術工人的戰鬥性的新工聯主義,它為20世紀初工黨的成立提供條件和決心。在工人運動中,階級合作和工人階級的獨立政綱這兩條路線的鬥爭仍在繼續。

* 輝格黨是英國歷史上一個貴族地主和大資產階級的寡頭政黨。它自稱比主要代表庶族地主的保守黨更加進步。輝格黨支持資本主義發展,但同時努力阻止資本主義削弱貴族統治階級的既有利益。1867年後,受到削弱的輝格黨併入了自由黨(正在發展的資本主義利益的堅定代表)的右翼。