宗派主義,還是群眾鬥爭?

Per-Åke Westerlund 社會主義正義黨(CWI瑞典)

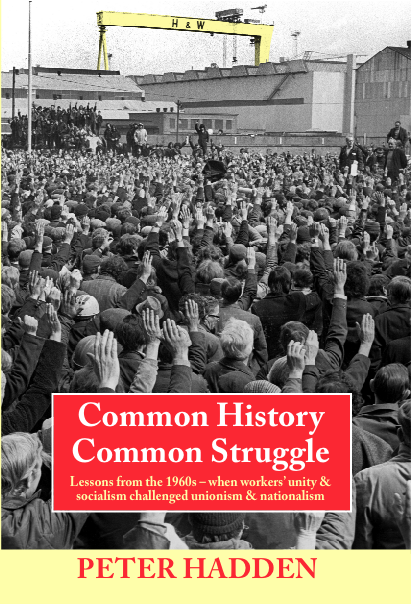

在媒體和政客眼中,天主教徒與新教徒之間無休止的衝突似乎是北愛爾蘭的死結。彼得·哈登(Peter Hadden)的遺著《共同的歷史,共同的鬥爭》(Common History Common Struggle)則解釋道,從20世紀70年代起的暴力事件遠不是不可避免的,關鍵是需要工人階級的共同鬥爭。

自第一次世界大戰結束前夕,工人的革命鬥爭開始動搖英國對愛爾蘭的統治。倫敦則以帝國主義的辦法來應對:分而治之。為了避免爆發革命,英國政府按教派將愛爾蘭分成了南北兩部分。

在繼續屬於英國的北愛爾蘭,新教保皇派和聯合派成立了自治政府。統一黨(Unionist Party)通過操縱選區劃分和投票資格,在1921-68年間一直執政,並利用國家機器和保皇派武裝匪幫攻擊天主教群眾和整個工人階級。

反動政黨與天主教會一起接管了極其貧窮的南方,不過直到1937年才正式成為獨立國家。

英國政府分裂愛爾蘭是為了分化新教工人與天主教工人。在1919-1920年間,信奉不同教派的工人曾一同進行總罷工和群眾鬥爭。

1968-69,一切都改變了

《共同的歷史,共同的鬥爭》的主題是1968-69年的事件。彼得·哈登(1950-2010)當時是馬克思主義組織「戰鬥派」的新成員(戰鬥派是CWI的創建者,社會主義正義黨是CWI的瑞典支部)。在他的整個政治生涯中,彼得·哈登在活動和理論上都處於領導地位。他撰寫了數本關於北愛爾蘭和民族問題的重要著作。

1968年至1969年,北愛爾蘭的一切都改變了。數十年的貧困和苦難以及天主教工人所受的歧視引爆了大規模群眾運動。當時的關鍵問題是,工人階級的團結鬥爭或者宗派主義,哪個會占上風。

本書其中一章是關於1968年10月5日的關鍵轉折。在北愛爾蘭第二大城市德里,住房行動委員會(Housing Action Committee)組織了一場示威活動,並得到當地工黨及其青年組織「青年社會主義者」的支持。示威者喊出「工人階級,團結戰鬥」,「要階級戰爭,不要信仰戰爭」,「橙(聯合派)綠(民族派)保守黨統統滾出去」等口號,強調工人階級必須團結鬥爭,反對兩派的右翼政客。

住房嚴重短缺和極度惡劣的居住條件是示威的關鍵原因。示威組織者在一份傳單中特別提到了兩名貧民窟房東:一名是天主教徒,另一名是新教徒。

政府採取了空前的暴力鎮壓。警察用警棍、催淚瓦斯或其他方式襲擊這400名抗議者,其中有100人受傷。這一消息很快就通過廣播傳播開了。

量變引起質變,彼得·哈登寫道:「幾乎在一夜之間,整整一代人都參與到政治中來了」。「那一個月裡,每個人都是政治活動家」,「革命的機會已經出現」。

要想繼續前進,就需要一個階級綱領 來擴大鬥爭規模、提高群眾的意識並將他們組織起來。德里示威的組織者立即宣布下星期五舉行一小時的罷工並在星期六再次舉行示威。

然而,工會領導層以及北愛爾蘭工黨(NILP)和共產黨(CP)沒能提供這樣一個綱領。工會領導人反對政治罷工,而工黨和共產黨則尋求與天主教自由派和企業家合作。德里居民,包括示威者和受傷者,大部分都是天主教徒。

10月5日的示威指出了前進的方向。有必要開展一場反對貧困的運動,提出關於住房、最低工資和受教育權的訴求,這樣就有可能爭取到相信工人運動的新教工人。彼得·哈登的著作讓我們看到,貧窮與不幸是多麼普遍。1969年,在以新教徒為主的貝爾法斯特市尚基爾區,95%的住房沒有室內廁所,97%沒有熱水。當時伊恩·佩斯利(Ian Paisley)領導的新教極端組織只得到了非常有限的支持。要想挑戰統治著南北愛爾蘭的資本主義制度,工人階級必須團結起來。

領導問題

隨著民權運動的發展,多個組織都來爭奪運動的領導權,如北愛爾蘭民權協會(NICRA)和公民行動委員會(CAC)。這些自封的領導人通常是在阻礙運動;或者采取宗派主義的立場,只提出天主教徒的訴求。例如,民權協會領導人約翰·休姆(John Hume)表示公民權利不是政治問題。

這些年裡許多運動和思想你方唱罷我登場。貝爾法斯特的「青年社會主義者聯盟」變成了名為「人民民主」的組織。這個行動組織沒有明確的成員,它的綱領是半調子社會主義。它沒有面向工人運動和工人階級,而這正是運動的關鍵。

德里工黨提出了最明確的階級綱領。「誰住在一百年前修建的房子裡?誰沒有浴室和熱水?誰住在擁擠不堪的屋子裡?是工人。因此,反對惡劣的居住條件的鬥爭是工人階級鬥爭。」德里工黨也提出了社會主義,但它並不完全是一個社會主義革命政黨。不過它得到的強大支持證明當時有機會建設團結的社會主義鬥爭。

德里的第二次示威活動於11月16日舉行,不幸的是這次的領導者與10月5日的不同。這一次沒有標語和橫幅,而且只批評了新教貧民窟房東。

彼得·哈登強調,社會主義者必須參加這樣的示威,但要有自己獨立的社會主義綱領。那些對現在的領導人抱有幻想的人們終將對他們失去信心,然後會想起社會主義者提出的批評。

社會的政治化導致起初的熱情逐漸變成憤恨,但也更加自覺。北愛爾蘭警察(皇家阿爾斯特警隊,RUC)與天主教青年的衝突成了日常生活的一部分。政府無論提出有限的改革或採取鎮壓都無法阻止這一運動。約翰·休姆等領導人和年輕活動分子之間的距離迅速擴大。

在許多新教徒和天主教徒混居的貝爾法斯特,大部分群眾都反對宗派主義。1968-69年許多新教工人和天主教工人一起舉行罷工,例如一起對抗一個新的反工會團伙。在一些城市和住宅區,他們還組織了聯合抗租行動。

群眾情緒轉變的另一個例子是中阿爾斯特一名統一黨國會議員死後進行的補選。21歲的伯納黛特·德夫林(Bernadette Devlin)與統一黨競爭這個席位。伯納黛特一開始是「人民民主」的成員,後來轉向更左傾的德裡工黨。她不想被視為「天主教候選人」。「我討厭反聯合主義這個詞」。宗派主義「使人們忽視了同時影響天主教徒和新教徒的真正問題」。工人階級需要「團結在非宗派主義的激進政綱之下」。

憑借這一政策,伯納黛特·德夫林以33,648票贏得了選舉,成為200年來最年輕的國會議員。

但盡管有罷工、抗租行動和中阿爾斯特選舉,工會和工黨還是完全消極的。同時倫敦的工黨政府積極支持貝爾法斯特的聯合派政府。

博格賽德之戰

下一個轉折點出現在1969年8月。聯合派動員了15,000人參加德里的年度遊行(學徒男孩遊行)。天主教家庭,尤其是博格賽德的居民,擔心自己會受到阿爾斯特警隊、B特警隊和保皇派極端分子的襲擊。

先是有一些年輕人投擲石頭,然後發生了襲擊。人們挺身自衛,成為「博格賽德群眾自發起義」,反抗手持警棍、催淚瓦斯和盾牌的警察。博格賽德防衛委員會控制了一個名為「自由德里」的地區,「負責管理生活的方方面面」。「博格賽德之戰」持續了三天。

倫敦政府擔心保皇派極端分子會進行大屠殺,進而引發內戰,因此於8月14日決定派兵彈壓。

一部分左翼和德里的社運人士一開始將此視為勝利,因為他們以為軍隊將保護天主教徒。但正如彼得·哈登解釋的那樣,派遣部隊是為了「保護英國資產階級的財產和利潤,而不是保護天主教或新教工人的利益」。

博格賽德之戰和軍隊的到來導致了暴動和衝突。但是工人階級內部仍然有強大的力量通過和平和防衛委員會反對暴力。在貝爾法斯特,「天主教徒和新教徒的一個保護所有居民的聯合組織封鎖了港區。」伊恩·佩斯利(Ian Paisley)企圖組織一場群眾集會,結果8000名造船廠工人中只有185人參加。

但是反對暴力和階級鬥爭的運動並沒有協調或聯合的民主領導。相反,工會加強了與政府的聯盟。

共有15萬人加入了反對政權的第一線,其中大部分是年輕人。「這些『解放區』已經成為了革命大學」。大多數人都知道他們在對抗 國家鎮壓和惡劣的生活條件 ,但是卻不清楚在爭取什麼。

9周後,政府承諾做出一些有限的讓步,然後博格賽德的街壘就被拆除了。民權運動的領導層無法給出鬥爭前進的方向;工人運動的領導層冷眼旁觀,甚至支持政府。在1969 – 1970年冬季,迄今尚未發揮重要作用的愛爾蘭共和軍(IRA)分裂了。新的臨時派愛爾蘭共和軍批評正統派沒有保衛居民區和背離了社會主義。臨時派的綱領有半社會主義的要求,但最重要的是,他們強調武裝鬥爭因而顯得比較激進。然而兩派都受到史太林主義階段革命論的影響,認為現階段是跨階級的民族鬥爭。他們主張愛爾蘭在資本主義下重新統一,因而無法團結工人階級。

但是勞工運動仍然有機會勝利。在1970年的選舉中,工黨獲得了113,506票。而在1971年3月30日,有3-4萬名工人舉行罷工反對反工會法律。

宗派主義,還是群眾鬥爭?

但是工會沒有就普遍的階級和社會問題組織任何聯合鬥爭,造成工人組織倒退。資本主義深層危機的社會影響導致暴力升級。以前的群眾鬥爭退潮了,群眾變成了宗派衝突的旁觀者。聯合派成立了武裝團體,如數千人的「阿爾斯特防衛軍」(UDF),還有「阿爾斯特志願軍」(UVF)。數千家庭被趕出原來生活的地區。愛爾蘭共和軍的爆炸襲擊也增多了。國家暴力也升級了,不僅攻擊天主教徒,也攻擊新教工人和非宗派的防衛團體。

為了擊敗愛爾蘭共和軍,政府建設了拘留營被建立起來,僅四個月就關押了1,500名囚犯。但效果適得其反,愛爾蘭共和軍變得比以往任何時候都更強大。青年認為共和軍的行動是「革命」的,而忽視了這個組織局限的資產階級民族主義綱領。伯納黛特·德夫林和新成立的社會民主工黨(SDLP)也同共和軍合作,從而加入了民族主義/宗派主義陣營。

只有以彼得·哈登為首的少數馬克思主義者指出,愛爾蘭共和軍的做法沒有前途。個人恐怖主義將導致政府加強鎮壓,並把新教工人推向聯合派那一邊。愛爾蘭共和軍永遠無法戰勝英國軍隊,而只會促使英軍採取更野蠻的鎮壓措施。

在1972年1月30日的「血腥星期日」,德里多達2萬人參加游行,要求撤除拘留營,結果有13人被英國傘兵槍殺。目擊者說士兵們從背後射擊逃跑的抗議者,還有一些人是被進距離處決的。有7名死者是青少年。

彼得·哈登描述道,所有愛爾蘭人都「驚呆了,憤怒了」。天主教工人們舉行了為期三天的總罷工,一些新教工人和學生也參加了這次罷工。

北愛爾蘭問題

接著,長達數十年的北愛爾蘭問題(The Troubles)開始了。臨時派愛爾蘭共和軍在兩個月內殺死了56名士兵。聯合派類似於法西斯的武裝團體舉行了大規模示威。1972年成為最血腥的一年,有467人死亡,其中353人是平民。平均每月發生115次炸彈襲擊。

英國政府接管了北愛爾蘭,但仍然無法解決這種局面。愛爾蘭不可能在資本主義基礎上統一。英國政府決定維持現狀,並為此向北愛爾蘭派駐了21,000名士兵。

不過即使在這段時期仍然可以看到階級團結。宗派主義未能分裂工會,而且也未能破壞任何一場罷工。1974年聯合派組織了一次宗派主義罷工,利用准軍事組織的威脅中斷了生產。但1977年聯合派試圖發起同樣的行動但卻失敗了。當時工人組織了群眾大會反對「罷工」。

在1970年代,工人階級多次阻止了宗派暴力和內戰苗頭。好幾個工人團體(例如巴士司機和電工)曾因工友遇害而舉行罷工。

1975年,天主教和新教群眾都更加反對爆炸襲擊和殺戮。愛爾蘭共和軍在英格蘭的兩家酒吧實施爆炸,導致19人死亡、182人受傷,令它失去了支持。同時政府利用偽證和酷刑,誣陷17名無辜者實施了爆炸襲擊,突顯出國家機器的角色。

工會高層被迫采取行動,發起了生存權運動,要安全生活的權利以及工作、住房和受教育的權利。運動第一天就有2萬人簽名支持。但是這場運動基本上只是停留於口號,並沒有任何真正的動員或鬥爭。

反映這種情緒的另一個明顯例子是「和平人民」運動(Peace People)。它組織了反對宗派暴力的示威,貝爾法斯特有2萬人參加,德里有25,000人參加。這個運動的弱點在於,它沒有譴責國家暴力,也沒有提出緊迫的社會問題。

《共同的歷史,共同的鬥爭》是彼得·哈登去世前撰寫的一本傑作。它內容豐富詳實,並對非常複雜的愛爾蘭民族問題做出了理論和實踐結論。

今天的現實印證了這本書的觀點,即資本主義和宗派主義沒有辦法解決問題,反而加深了問題。自從1990年代和平進程開始以來,北愛爾蘭的兩極化加劇,有可能爆發比過去更為嚴重的新衝突。而另一方面工人和青年正在爭取團結抗爭。在這種情況下,今天的社會主義者必須吸取這本書所介紹的經驗教訓。